La période d'essai est un mécanisme probatoire essentiel à l'emploi des contractuels de droit public. Sa finalité est d'offrir à l'administration, sur un temps déterminé, la possibilité d'évaluer les compétences professionnelles de l'agent, tout en permettant également à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Elle bénéficie ainsi aux deux parties. Depuis le 1er octobre 2025, son régime juridique, commun aux trois versants, est désormais repris aux articles R332-20 à R332-25 du code général de la fonction publique.

Période d'essai initiale

La période d'essai présente un caractère facultatif. Elle ne constitue pas un droit pour l'agent, l'employeur est libre d'y recourir ou non. N'étant pas obligatoire, elle doit faire l'objet d'une stipulation expresse pour être opposable : une période d'essai ne peut jamais être tacite ou présumée. Elle doit figurer dans le contrat, et non dans un document annexe (tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Val-d'Oise, 11 juillet 2024**).

Lorsqu'il ne s'agit pas d'un premier recrutement, il est interdit d'imposer une nouvelle période d'essai à un agent pour exercer les mêmes fonctions ou le même emploi que lors d'un contrat précédent : l'employeur a déjà pu apprécier ses capacités professionnelles. Par exception, il restera possible de la prévoir si un délai important s'est écoulé entre deux contrats avec le même agent (tribunal administratif de Nancy, Meurthe-et-Moselle, 6 décembre 2024) ou si les nouvelles missions sont d'une nature substantiellement différente des précédentes (tribunal administratif de Lille, Nord, 27 novembre 2024). A contrario, affecter l'agent sur un autre site ou modifier le motif de son contrat, mais pour les mêmes missions, ne permet pas de lui imposer une nouvelle période d'essai.

Renouvellement

La période peut être renouvelée une seule fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. Ce renouvellement est, lui aussi, facultatif. Il est donc nécessaire de prévoir explicitement la possibilité de la reconduire. Il sera impossible de contourner un oubli ou de s'abstenir d'en aviser l'agent en se prévalant d'un "usage interne" consistant à systématiquement renouveler la période initiale.

Lorsque cette faculté est prévue, la décision de renouveler ou non la période d'essai est à la discrétion de l'employeur (d'où l'intérêt de prévoir la période initiale et son renouvellement d'emblée, quitte ensuite à ne pas actionner ce mécanisme si l'agent a suffisamment fait ses preuves). Le cas échéant, cette décision n'a pas à être motivée (sous le contrôle du juge, limité à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation). Aucun délai de prévenance spécifique n'est exigé et l'accord de l'agent n'est pas non plus requis. Il est d'usage que le renouvellement se fasse par décision expresse. Aucun formalisme n'est imposé mais la jurisprudence exige a minima que l'administration informe l'agent de son intention par tous moyens, notamment par courrier ou lors d'un entretien (tribunal administratif de Lille, Nord, 7 juin 2023).

La durée de la période d'essai

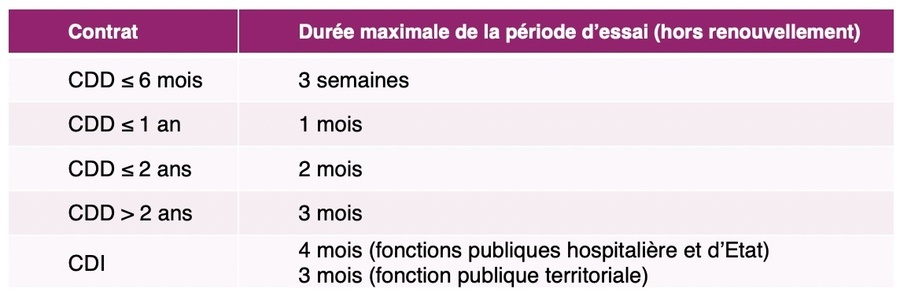

Sa durée est modulable à raison d'un jour ouvré par semaine et initialement prévue au contrat, dans les limites suivantes (plafonds à ne pas dépasser) :

En revanche, la catégorie hiérarchique (A, B, C) de l'emploi occupé, ou le fait qu'il s'agisse d'un agent cadre ou non cadre est sans incidence : libre à l'employeur public d'en moduler la durée en fonction, dans les limites précitées.

S'agissant de sa computation, la période d'essai est exprimée sur la base d'un "délai non franc qui se décompte de quantième en quantième". Ppar exemple, une période de quatre mois débutant le 14 novembre s'achève le 14 mars suivant. Les règles du code de procédure civile, notamment les articles 641 et 642, ne s'appliquent pas (tribunal administratif de Versailles, Yvelines, 12 juin 2025).

La réglementation est en revanche silencieuse quant aux effets des absences sur l'écoulement de la période d'essai. Il n'y a pas de consensus en jurisprudence. Certaines juridictions estiment que ces absences (maladie notamment) repoussent le terme de la période d'essai d'une durée égale ; d'autres refusent tout report automatique, sauf clause contraire. Afin de pallier toute insécurité juridique, il apparaît donc préférable d'insérer au contrat une clause stipulant que les périodes d'absences prolongent d'autant la durée de la période d'essai.

La rupture de la période d'essai par l'une des parties

Il peut être mis fin à cette période à l'initiative de l'agent (démission) ou de l'administration (licenciement). Dans les deux cas, la rupture est dispensée du respect du préavis habituel.

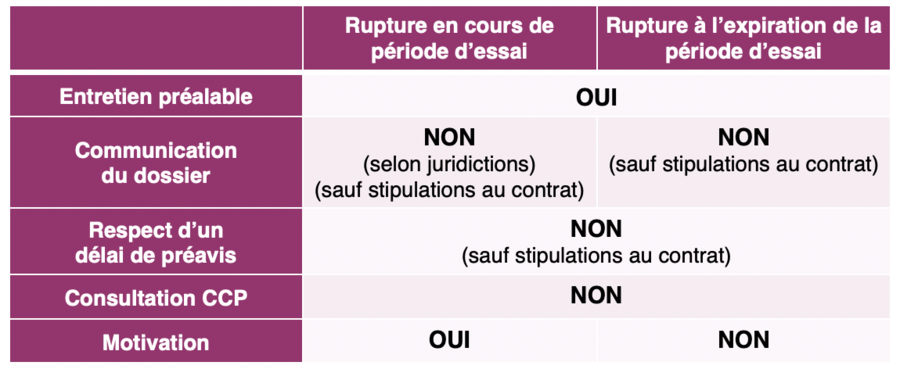

Lorsque la décision émane de l'employeur, le licenciement fait l'objet d'une procédure "allégée" (sans saisine de la commission paritaire). Des règles différentes s'appliquent selon que cette décision intervient pendant ou à l'échéance de la période d'essai :

- l'entretien préalable (en cas de rupture en cours ou au terme de la période d'essai) est une étape indispensable. Néanmoins, la jurisprudence majoritaire s'accorde à considérer que le délai de convocation minimum de cinq jours ouvrables ne s'applique pas pour un licenciement en période d'essai. Pour la fonction publique territoriale, l'intéressé peut être assisté par la personne de son choix durant l'entretien (ce droit devant lui être rappelé en amont) ;

- la communication du dossier individuel est une formalité qui n'est pas prévue. Selon les juges, l'entretien est une garantie suffisante pour assurer le respect du contradictoire. Par précaution cependant, plusieurs juridictions semblent l'exiger si la rupture intervient durant la période d'essai ;

- la motivation du licenciement est obligatoire en cas de rupture en cours de période d’essai (motifs tenant à l'intérêt du service ou à l'insuffisance professionnelle et à la manière de servir). Inversement, le licenciement au terme de la période d’essai en est dispensé.

Clauses contractuelles à suivre

Attention toutefois, le contrat peut y déroger. Si les clauses contractuelles stipulent un formalisme plus strict pour rompre la période d'essai (par exemple un préavis, un délai de convocation spécifique, un droit d'accès au dossier, etc.), l'autorité administrative sera tenue de se conformer à ces règles qu'elle s'est elle-même fixées (cour administrative d'appel de Douai, Nord, 12 novembre 2020).

À noter que rien n'interdit de rompre la période d'essai d'un agent en congé pour raison de santé : l'arrêt maladie ne fait pas obstacle à la tenue d'un entretien, en planifiant la convocation sur les heures de sorties autorisées (cour administrative d'appel de Marseille, Bouches-du-Rhône, 14 octobre 2024).

Enfin, la rupture de la période d'essai n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement. Elle n'est cependant pas privative des allocations-chômage (3° de l'article 2 du décret du 16 juin 2020).

Pour aller plus loin :

- code général de la fonction publique, articles R332-20 à R332-25 ;

- décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière

* Hospimedia Réponse expert est une marque d'Hospimedia Groupe.

** Les décisions sont publiées à la discrétion de chaque juridiction. Toutes ne sont donc pas disponibles en ligne.

RÉMUNÉRATION

Salaires : 5 infirmiers commentent leur fiche de paie

SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Comment réagir face aux mauvais comportements des patients?

SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS

Revenus des infirmiers : comment s’y retrouver ?

HOSPITALISATION À DOMICILE

Infirmières en HAD : elles ont retrouvé le sens du soin